我出生于内蒙古赤峰市敖汉旗丰收乡。

这里的地形是典型的北方丘陵区,百姓一年四季靠天吃饭,当地人传唱的“敖汉敖汉,十年九旱,一年不旱,洪水泛滥”的民谣,就是对当年敖汉旗最精确的总结。

我童年的回忆大多都是灰色的,7岁时帮助父母打理家务,做饭、洗衣、挑水、放马、放羊、喂养猪鸡等。

11岁的时候,因为种种原因,我辍学了。

关于辍学,曾经写过文章,用以纪念那一段被戛然而止的学生时代。

辍学之后的我,已经是个合格的劳动力,庄稼地里所有的活计干起来都很娴熟。

有一天,在大南沟薅地(给谷子间苗),太阳很烈,弯腰躬身的我,几乎要被晒晕过去。

直起酸痛的腰板,回望从清早便开始薅地的田垄,长长的望不到尽头,我在这里挥洒下汗水,日复一日,如同我的姐姐、母亲、奶奶曾经做过的那样。几十年放在历史里可能只是一瞬间,可是当我开始思考我接下来的几十年要如何度过时,这一片偌大的田野让我心生恐惧。

五十年前的奶奶,三十年前的母亲,五年前的姐姐,一直到今天的我,几十年过去了,农民的劳作方式基本没有什么变化,收成也基本是靠天吃饭。如果我也像她们一般,将未来留在这个山沟沟里……我想象着几十年后自己苍老干瘪的模样,站在人生的终点,絮絮叨叨数落这一生的追求。

不,不能这样。晌午的田野中,不知名虫子在酷暑中肆意鸣叫,没有一丝云彩的蓝天下,我与自己对话,那个时候发现心里已经隐隐有了另一个自我,属于心里真实渴望的自我。这个我说:郭彩荣,你虽然上不了学,但是种一辈子地,也不是你想要的人生。

我没有权利去选择我的原生家庭,我也没有办法捍卫我的受教育权利。

但是当我渐长时,我是不是有权利,想办法,让我未来的人生,发生一些改变?

疯狂念头的种子一旦埋下,一有机会便会不加抑制的发芽,肆意生长,直至脑海中每一个细胞回放的影像都是逃离这片土地。

我是农民的孩子,我和所有农民一样,热爱和眷恋这片生我养我的土地。

我是我自己的朋友,我忠于自己的内心世界,它告诉郭彩荣人生不应只过这种一眼可以看到死的日子。

在一个夏天,我选择了离开,选择了去跑“忙溜”(农忙时节出去打工被当时村里人称为忙溜)

二:

上个世纪九十年代初,我所处的山村交通闭塞,没有班车,想走出大山只有靠双脚,走上几十里山路,才能走出山沟,见到汽车,还有那通向未知远方的公路。

至今仍然记得很清楚,穿着布鞋,背着小米,步行25里,终于搭上了开往辽宁省大洼县的班车。

跑忙溜那一年,我15岁。

来到大洼县开始插稻秧,100米长的垄,插好1垄0.25元,一天下来能赚25到30元,同样的钱,刨药材需要一个月,而且还要冒蜂蜇蛇咬的风险。我觉得插稻秧的活又没危险又能挣大钱,还可以顿顿吃到晶莹剔透的大米饭。

没有走出山沟之前,10元钱都是一个天文数字,我曾经算过,插稻秧下来 ,一个月我就能挣千八百的,这是一笔对我来说堪称巨额的财富。

好景不长,插稻秧只有半个月时间就结束了,和我一样的打工妹都回家了,有一句话说:在家里不快乐的孩子都不愿意回家。就这样我在当地一家砖厂继续打工。

砖厂的活又苦又累,在我眼里,这些和家里繁重的农活比起来要轻松多了。我当时是砖厂里最瘦小的一个,但干活从来没有落在别人后面。

这是我第一次在砖厂打工,经过半年砖厂打工,从开始的手足无措,到后来打坯、上架每一个环节都操作的轻松自如。工厂里做工四五年的老师傅有时候也会夸奖这个半年前还让他们瞧不起的黑瘦小丫头。

在盘锦的那一年,是我自出生之后吃大米饭最多的一年,盘锦大米真好吃啊,时至今日,回忆起当年工厂逢年过节改善生活时,那一碗碗白花花的米饭,浇上一勺酸菜粉条,想一想便满嘴生津。

自从离开盘锦后,再也没有吃过那么好吃的大米,那一年我的个子蹿高了一头多,离家时黑黑瘦瘦营养不良的小丫头,归家时已是一枚青春洋溢地活力少女。

三:

从盘锦回来之后的第二年,我和中沟村里的郑亚华姐妹一起来到敖汉旗喇嘛蒿砖厂打工。

树挪死人挪活,换了一方水土,出落成青春少女的我,回到家中,吸引了媒人的注意。看过《与失学抗争的记忆》文章的读者便会知道,当父母笑盈盈地将媒人从大门迎进来时,恐惧之下的我,本能的窜出屋门,跑到后院,翻过后墙,飞一般的逃离了家……

已经有过自我意识觉醒的我,告诫自己,不是婚姻的交易品,面对家庭责任和不能自主的婚姻,我唯有逃避,那一刻,进城打工,已不简简单单是挣钱,更多的是对束缚自己命运的挣脱。

这是我打工生涯里最累的三年,也是最开心的三年。

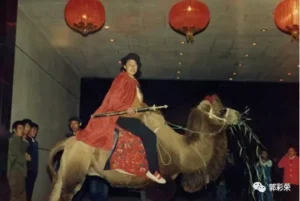

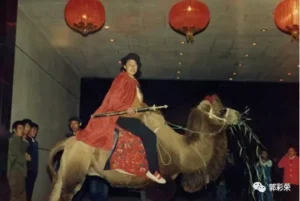

开心,一个宿舍住的几个女孩子,每天叽叽喳喳,那些离家近的,每周骑车回家带来好吃的,晚上挤在一个被窝里总有说不完的悄悄话,那是我青春里最温暖的回忆。我的胆子很大,敢骑马、骑骆驼,她们那时候给我起个外号:“郭大侠”。

左边这三个人都是我的工友,这几个家伙不敢骑骆驼,怂恿着我,骑一圈要花2块钱,我舍不得钱,他们出钱,这个骆驼不听指挥,几次要把我甩下去,幸好我有少年时骑马驭马的经验,几个回合,它乖乖的驮着我在新惠街里溜达了一圈,那之后,整个厂子里都喊我郭大侠。

饮食:小米饭,打回来,要拿到水龙头底下去冲涮,上面飘着一层虫子的尸体,多冲几遍,才能吃。没有青菜,就着腌菜或者咸菜疙瘩下咽小米饭,砖厂的大师傅偶尔拌一点大葱,打回来一看,咸盐块子和冰糖块一样亮晶晶的,把人齁死。所谓的节日伙食,也就是在平时的基础上多一勺子豆腐汤。

活计:砖厂的活对于我而言,已经是轻车熟路。例如装窑,一块砖坯子没有干透的时候,约5-7斤,我俩手一拢,一次抱11块砖坯子,从架台上装到车上,一天一个人要搬3万多块砖坯子,手掌带着胶皮卡子,也磨的出血,结痂,然后是厚厚的茧子。

来这家砖厂没多久,业务娴熟的我,便成为小组长,统筹安排10名工友的活计。小组分工,有码窑师傅,有递砖坯子的,(从车上一手一块往高处扔,师傅准确的接住,迅速一层直线一层斜线码好灯笼挂,留有透气的间隙)有开四轮车来回运输的,有烧窑的师傅,那时候工资计件,我们小组通常是下班最早,工资挣得在厂子里最多。

几十年后的今天,与互联网行业的朋友一起吃饭,经常有人自嘲说自己是一互联网搬砖的,笑谈的背后,又有谁能了解一个小女孩一天真正搬运三万多块砖的辛酸呢?

四:

有一天,雨后,道路泥泞,砖坯装好了一车,四轮车就是在原地徒劳的打转,寸步不挪,眼见车在泥坑里越陷越深,性急的我,在车后面拼命的向上推,车屁股的排气管冲着我一个劲儿”嘭—嘭—“吐着黑烟,呛人的尾气扑面而来,我无法躲避,只能咬牙前推,眼看着车轮离大坑边缘越来越近,马上就可以离开泥沼。但是不等我缓口气咳嗽一声,车轮子又倒回来了,如此反复很多次,车子和我都绝望了。

那一刻,我的眼泪漱漱而下,一屁股坐在湿漉漉的泥地上,抬头不甘心的看着一车砖坯,砖坯垒得很高,恍惚间,砖坯堆像是很多人的脸庞,浮现着对自己的嘲讽和怜悯。

是啊,多么自不量力的感觉。

退一万步来说,纵使我天赋神力,将一车砖坯推出泥坑,但是。我能将自己推出命运待之不公的泥坑么?

在泥坑里的我,就那么筋疲力尽的瘫坐在地上,仰望阴沉的天际。泥水和泪水混合在我的身上和脸上,此时的我,俨然是一块特大号的活体砖坯。

与哪里需要哪里搬的砖相比,成为一个会独立思考的人更重要。

我在砖厂一干就是3年,熟悉从一粒土到一块成品砖的每个流程。即使我再能干,统领的小组最出色,但是一旦我离开砖厂,这里便与我一点交集也不会留存。

我能干,工友也都认可,但这并不能让自己有钱投资一家砖瓦厂。青春易逝,难道我要在这里面找一个对象,生个孩子在街边(敖汉旗周边有水浇地的农村,当时称为街边,敖汉旗新惠镇成为街里),完成从山沟到街边的跳跃,就认命委身于此地么?

这是我最美好的年龄,多少同我一样大小的孩子坐在教室里面读书,我15岁到18岁的黄金年龄,每天把汗水滴在一块块砖坯子上,就算我练出来了一只空手可以夹住5块红砖,可这样的本事,除了和工友们显摆一下,还有什么用?

五:

每到开工资的日子,总有一个人从新惠中学来拿钱,我自己馋油条,发工资也舍不得买来吃,他来拿钱,倒是大方又慷慨,一边将钱揣进自己的兜里一边说等期末考完试,成绩好的话请我吃一顿油条豆浆,说的多了,一次也没兑现过,油条也成了我砖厂打工期间永恒的遗憾。

我想那时候是有一种还父母债的想法,我挣钱帮你们供你们的宝贝儿子上学,至于这债务,还到什么时候是尽头,我不清楚。但还债的时候,心里的委屈自己清楚,那时候,人权,受教育权,这些词我从没有听过。

那三年,我的工资加一起有差不多一万块钱,那时,我挣的钱除了给那个在高中读书的人,全部交给家里,自己手里头也就留下一个路费。

回头想想,90年代初,一个打工妹,靠自己的努力,攒下一万块钱,不容易,也可以拿这笔钱,做好多事情。

那时候村里万元户也不多,回归我的初心,用这笔钱供我自己去念书也不错啊。

还是因为小时候接收的思想灌输,来源于一套套残破不堪的章回小说,呼家将,薛刚反唐……君叫臣死臣不死不忠,父叫子亡字不亡不孝的教条准则深深刻入我的脑海里。

多年以后,我走在公益的路上,对于需要助学的孩子,我总是心生怜悯,资助不相识的孩子读书,希望读书能够改变孩子们的命运,犹如帮助当年那个一屁股坐在砖厂泥地上的自己。

同时,我也深深的迷恋上了写作,自己的经历,自己的迷惘,自己的选择……其实比起读书教育来说,个人感觉,开启民智更为重要,愚忠愚孝之类的鸡汤喝多了,虽死不了人,却会被这个时代落的越来越远。

尾声:

从最初的插稻秧,到后来的砖厂三年,内心深处几次电闪雷鸣,几次自己与自己的交流沟通,让我明白了环境虽无法改变,但是可以改变自己,去寻找新的环境。

离开不喜欢的环境,拒绝与讨厌的生活妥协,未来在哪里,未来是什么,只有勇敢的去探寻,才有可能知道。

当时的砖厂,是压工资的,我为此,果断放弃了俩月的工资,与工厂的领导辞别,背起行李和小米,坐上了去赤峰的大巴。

1994年的6月20日,我在夕阳西下的时候,来到了赤峰市。

在赤峰的经历,属于另一个故事了。这其中的一部分,写成了《一碗拉面的回忆》。

附记:

2015年,时隔二十多年后,一家四口自驾游回到敖汉故乡,我专程去了一趟喇嘛蒿砖厂,看着昔日的砖窑,冒烟的烟囱,休息的宿舍,尽数没于黄土之下,俨然是一个大工地的砖窑遗址,黄土堆砌在一处,这里面,埋葬着我的青春,还有,时光飞逝中的记忆。

21年之后,我记忆中的砖厂原址现状,这不是我想要找到的回忆。

一旁的铲车,轰隆隆地响个不停,排气管中,冒出的黑烟,似曾相识,想要伸出手去,抓住点什么,一阵风刮过,黑烟逐渐飘散在傍晚的蓝天里,杳不可见,只剩下土堆前的我,以及地上淡淡地两行泪痕。