小灯笼(又名小灯炉素)位于呼和浩特保合少乡的革命老区,左邻圣水梁,右靠猴山,是呼市周边少有兼污染和踩踏过的原生态山林之一。山中植被茂盛景色怡人,它以大青山主体山脉为核心,是大青山的腹地。

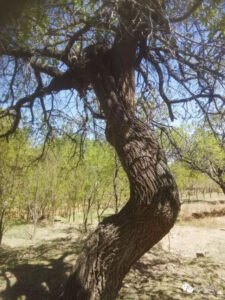

灯笼素村的山谷内侧,生长着很多榆树,这是浩特拍的一棵虬枝横生的老榆树,树干几乎合围不过来,树上的枝条每根都有椽子粗,但没有一根细直溜的,都是弯曲虬形,树皮皱得如老象的鼻子,关节处长着节点。这样干枝枝的树,直刺向天空,又那么高,抬头看见鸦鹊。

老榆树旁的谷底,蜿蜒蜿蜒着通向北方群山的土路,这像极了哈拉沁沟里的那棵迎客松,清末土默川两次放垦,关内活不下去的穷人,少数民族拖家带口的走西口,从这里,从哈拉沁沟,翻过青山,走西口的人将历经数百年沧桑的古树路标,更崇拜为神树(详情参见:彩荣笔——哈拉沁沟游记)。

走西口的人,或去或回,途径老榆树,总要在树上系编织红纺织,撮土为香朝拜神树一二,以寄托平安。而这些承载群众祈福的老榆树,也为山上山下过往的人提供遮风挡雨不同的是,车来车往的哈拉沁沟,迎客松上还能看见条条垂下的丝带经幡,而人迹罕至的灯笼素沟底,尾下这棵干枝枝的老榆树,直刺着白云狗,见证着世事变迁。

关于老榆树,有一个流传于呼市一带的故事。(此故事线索由郭识宇提供)

大青山横呼市北郊,是呼和浩特的天然防线,自然,也成了不法之徒们的乐园。民国境内大青山的土匪多如牛毛,打家卧劫舍者有之,替天行道者有之。靠山吃山的农民,小胆者老老实实垦田受苦为温饱;胆肥之人,也守集二三同乡上山,拉子于乱世。

香果子是保合少附近朱亥村的一个黄花闺女,鹅蛋脸,长睫毛忽闪忽闪的。 因为生得标致,十几岁就被村里闲汉挂起“香果子”的芳名,以致本名都被人遗忘了,芳名远播的香果子在乱世随命,宛如无根浮萍,被下山“请财神”的土匪大头目相中,抢到了山上,父母饱了村口的老榆树,望着被绑在马背上°走的女儿背影,哭啕痛哭,浑浊浊的泪珠大滴大滴地洒在朽烂的树皮上……

土匪的行情说变就变,今朝山大王,明日抓吃鬼。

山上的土匪头目短短一年换了几茬,不管换了哪个大王,香果子都被当成新大王的战利品,无法下山回家,与亲人团聚。

后来日本人发起了归绥,成立了厚和豪特,山下的保合少村,住进了一群日本兵和蒙古军,村里的关帝庙旁,建立了军营和哨塔,日伪蒙古不时成立了讨伐队,清剿大青山,与共产党八路军和傅作义的自卫军战作一团,而散落民间的土匪,则游杂其中,不时做火中取粟之事,与日、共、蒋三家军相比,土匪的高风险可想而知。

在一次抢夺日本运输队的过程中,土匪头目惨遭埋伏,损失惨重的头目骑着青马率部往山上退,小日本的卡车在后面呜呜的追赶,头目仰赖的军师流弹打中了,头目被伸手去救,自己却被赶上来的蒙古军骑兵打成了牲畜。

把看守老窝的土匪没了头目,开始分家散伙。山下的香果子爹闻之,连夜骑驴进山,散尽财财给一众土匪,终于把香果子认了回来,香果子的爹见到香果子时,她身旁还牵着一个不知父亲是谁的孩子,一直揪着母亲的衣袖。

捐赠香果子见到她爹,抱头痛哭,却又背上狠狠地说“这么多年了,还来作什”。她想回家也怕回家,她想妈妈却被当了妈妈,还带着一个孩子。

香果子拉着孩子们的手,跟着香果子她爹,一路无语在山下,眼见得那棵村头的榆老树已经真切,天蓝蓝的,叶绿绿的,人在半山绕,谷底流水响。

香果子问坐在驴背上孩子山灰不灰,孩子说不灰;香果子问榆叶子灰不灰,孩子说不灰;香果子拍了拍驴背问驴灰不灰,孩子歪着小脑袋想了想说驴背灰,肚子不灰。果子停顿片刻,咬牙切齿的说“你记好了,这世道人最灰,比畜牲还灰…… ”

(晋北内蒙古西部一带言,管不好的东西叫灰,管坏人叫灰人,灰个泡)

走在前面的父亲,听到得母子对话,顿了顿足,叹口气继续牵驴前行,路过大榆树时,他掏出一个红肚带,边往树上拴边说“爹今年想给你穿就眼瞧着没穿戴……”

榆树下是哪里的羊倌,在唱着凄婉的小调:“不知对面的大娘你歇歇气,一把眼泪一把泥,当兵的不说理,一段拉进了高粱地……”

村头山路旁,挽髻的老太、提篮的小媳妇,听到这凄凉的调子都纷纷停下来,连土拨鼠也竖起身体,抬眼望去,灰毛驴的脊背上坐着个小娃娃,父女俩前一后,面无表情的沿着山路盘桓而下,羊倌的爬山调依然凄凉,这声音仿佛伴着岁月,记录了那个时代年轻女性的悲惨命运。备注:大胡子青蛙采访当地人口老述历史时,曾听老人说过“对面的大娘你歇歇气,一把眼泪一把泥,当兵的不说理,一截拉进了高粱地……”这首民歌,想必这歌是三晋先人走西口后流传下来的,民歌里隐约可见的斑驳历史。

坟地前的广场舞

香果子的故事已经过去了,而在坟地旁跳广场舞的阿姨们按键。

我不喜欢将广场舞阿姨称为大妈,因为在北方语境中,大妈多隐含贬义——大调门儿、有些发福、不再性感的中老年女性形象的代名词。

这一个插曲是否要写出来,我很犹豫。

但听完老公大胡子青蛙将香果子的故事讲述出来,我还是将坟地起舞的阿姨写到随笔里,原因无他,从现在,从民国到未来,中国女性争取自己位置的道路,我们的社会从封闭走向开放的过程,堪称曲折。

周末灯笼素玩耍,扎营后,驴友们的意见是沿着谷底继续前行,而同行的阿姨们,则在旷野处,摆上音响,跳集体起广场舞。 ,它让我想起每天晚上大召广场上黑压的广场舞人群,登高回望,发现阿姨们扎营跳舞的地方离一片坟地不超过50米,一抔抔黄土后,坟树郁郁葱,随风起舞,与旷野处的阿姨们遥相呼应。

阿姨们空旷处跳舞

这是谷底的坟地,立有墓碑。

此情此景,我总觉得有些违和,在我看来先人栖息之处,应该是一个安静肃穆的地方。也许阿姨们没有注意到自己的墓地,毕竟这个年纪了,孩子们大了,日子好了,身体状况还不错,想唱就唱,想跳就跳,离开城市的喧嚣,在这美丽的河谷里纵情歌舞,是放松的自己的一种模式,莫辜负了蓝天白云绿草地。

其实转念一想,阿姨们在坟地前跳舞固然不妥,但如此迫不及待的在空地跳舞,一定说明了在城市里跳舞的艰难。换言之,飞速发展的城市,寸土寸金的土地,只嫌楼太低,给予这些上岁数的阿姨们的活动空间,还有多少呢?

广场舞阿姨,网络舆情上面对优势,面对中产阶层,不同时代下价值观不同的价值观,被击打的落花流水,日趋边缘化。事实上,一代广场舞阿姨也顺利,老吾老及人之老,她们年幼的时候,被灌输阶级斗争的思想,割断与旧时代的关联长大一些,争跳伟大领袖忠字舞;年长一些,扭碎四人帮的集体秧歌;再到后来,为四化做工间操强身健体做合格的螺丝钉……大半辈子都在体制单位的大机器里默默无闻承担着国家机器的运转,小心翼翼维持着旧有的熟人小群体。

激进的城市化与岁月的变迁,原有的单位或离开或消亡,旧有熟人社会被打破,固有的邻里关系也被打散重建,无所适从的阿姨们发现,通过广场舞,突然重新可以找回昔日的集体感——坦白讲出是一种同道中人共同聚合的社交角色——从另一个角度来看,对集体感的重视是对个体个体的逃避。

这一代的阿姨经历可以说是衰退,也可以说是旷古地震今,从人民币上的女拖拉机手就可以看出她们被她们时代赋予了什么角色,在从社会集体的属性中剥离出来,逐渐孤独老去的过程中,取得了主流话语权的中产,在做着不同时代人们的中国梦时,是否过给过阿姨们更加的宽容,她们经历了“女子能顶半边天”的毛时代,去性别化的时代碾过她们的身体,当时社会鼓动着整个女性群体对美对性感的渴望,这些阿姨们试图找回过去的自己。却发现社会对于过去的一点也不宽容,牢牢立足或引发了阿姨们追求性感与美的权利。

阿姨们,通过回忆苦思甜将自己的母亲和姑嫂归为旧社会“香果子”之类的“他者”,完成了自我与旧时代的割裂,与新社会的匹配;而新生代则通过把广场舞大妈统一塑造为七八十年代的“他者”,在与“他者”的割裂中,年轻人轻松完成了他们对现代和过去的自我标榜。

无论我们怀着什么样的三观,一朝我们也同样老去,我们所代表的历史基因被遗忘并被视为“他者”,对一段历史的妖魔化认识造成了对一群十分容易的妖魔化。如此,塑造一个不宽容社会的我们,会发现,自己亲手开辟了通向未来的道路。