2016年初春,携妻带子,跨越大江大海,来到美丽的宝岛台湾。

来台湾的初心之一,是觅访体察阎锡山的宝岛十年遗痕,以及五百完人在台湾的演绎,力图通过自己山西台湾两地之行,真切触摸那一段渐渐模糊的历史,拼接还原出一个被现代人逐渐淡忘的阎锡山。然而,接下来的台北之行,却让我逐渐发现,历史,在胜利者的书写之外,是一种怎样的存在。

壹:

台北“总统府”,作为台湾的最高权力中心之所在,备受大陆游客青睐,这里面有对最高权力的崇拜与探奇。先不说总统府好不好玩,单就一个总统府马英九在里面办公的同时,大陆游客也可以随意进去参观,这事本身就很触动我,顺便说下,开放总统府这件事还是阿扁任上力促达成的。

我们去总统府参观的时候恰逢总统府大开放日,平时只开放一楼的总统府,大开放日则一到三楼都开放,排队登记入内的时候人并不多,大多是操着天南海北口音的大陆游客。门口的工作人员很和善,安检快捷简单,可带包、饮料瓶和手机入内,查验后还对我们说声谢谢。

作者一家四口于总统府前合影

总统府作为台湾最高权力机构,除了和善的工作人员和志工(大陆叫志愿者或义工),随处还可以见到荷枪实弹的卫兵,但是在这里感觉不到恐惧,只有一种探奇的神秘感,得益于大开放日,平时仅供台湾最高领导人及到访贵宾使用的正大门对我们开启,一行人等从正大门排队进入总统府。

沿着步道,进入总统府内,一个很高的大厅,厅内上方耸立高柱,柱顶雕饰精凿细琢,气派明亮,美不胜收,队伍随即分散,周围的游客纷纷前去和马总统和吴副总统的真人像合影。

总统府一楼大厅

我静静地站在大厅中央,举目前望,不远处是一处Y形步梯,孙中山铜像与中华民国徽记高踞Y形梯的正中央。六十六年前,阎锡山作为大陆最后一任行政院长,迁台后中华民国政府第一任行政院长,一步步从这里拾阶而上,仰望国父孙中山,交接行政院长职位于陈诚,从此阁揆成山人,留给时代的,是一位普通山西老人的苍凉背影。

1950年美国《life》杂志拍摄阎锡山在台北的照片。

我眼前的台北总统府敞厅,比起半个世纪前的陈设,国父的半身像上,多了中华民国的徽记。

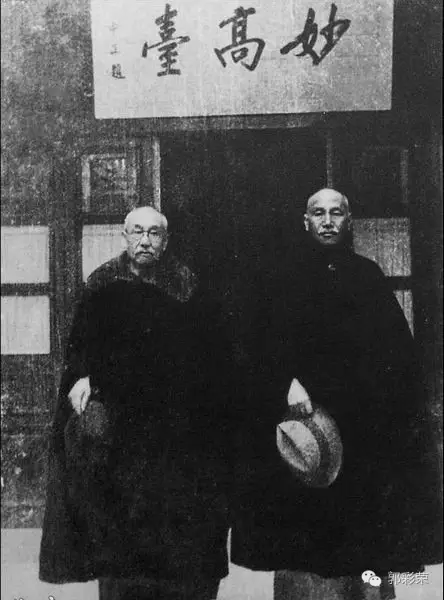

蒋介石与阎锡山,同为孙中山三民主义忠实信徒,彼此经历三十八年的民国风云,既是北伐革命的同志也是中原大战的对手,双方上演了无数惊心动魄的明争暗斗,曾在民族危难之时,共聚在抗日的大旗下,又一同经历二战后的形势变迁,1949年两位党国元勋于溪口妙高台相聚时,光景依然如故,山河却将易主。

对阎锡山而言,老鸟衔枝一点点垒起来的模范省,仅剩太原大同两座孤城,十万晋绥将士身陷死路绝境,做着近乎殉道的信念固守,耗尽阎锡山心血的工商实业,兵农合一的土地改革,都在国共内战的烘炉里化为齑粉。

北人南渡,举步登临妙高台,遥望汩汩奉化江,心头念念不忘的怕还是遥远的文山沱水,只是家破国残,虽有一腔不甘和热血,置身于美国绥靖、苏联紧逼的国际棋局里,光复故土终成家国遗梦。

当时的中国,江河里流淌的是鲜血和泪水,土地上弥漫的是战火和硝烟,北平的和平协议前途未明,长江两岸战云密布,炮声呼啸,北地赤旗漫卷,江南朝不保夕,同为经历辛亥革命、北洋军阀、国民政府的党国元勋,对于蒋介石而言,熟悉的乡音和伴随幼时成长的奉化江水,勾起的更是“英雄”末路的忧伤。

1949年4月,“下野”的蒋介石与已失去“模范省”的省长阎锡山于溪口妙高台合影

面对毛泽东那阳光灿烂的新民主主义,蒋介石阎锡山所信奉的儒家伦理+三民主义,显得是不合时宜的陈腐,国民党自身的极度腐败,以及共产党关于民主宪政的宣传,使得美国政府,中国的知识阶层、军队、百姓均将希望寄托于共产党,胜利的天平已不可逆转地倾斜,大局日非,两人只能做尽人事安天命的努力。

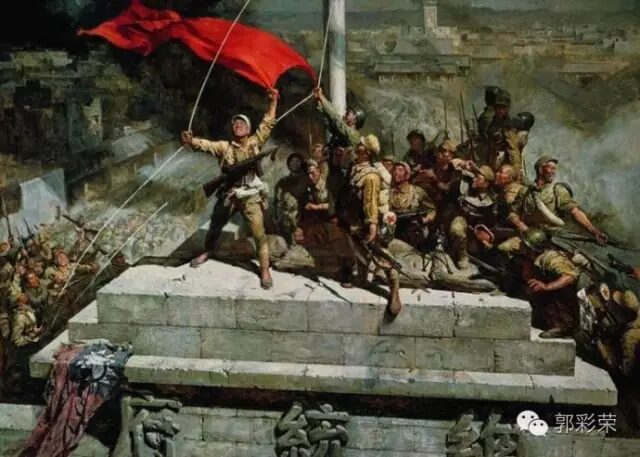

长江北岸的隆隆炮响,拉开了北军南下的序幕,最是仓皇辞庙日的场景在南京,在上海,在武汉,在中国南方的各个城市乡镇陆续上演,南京总统府上更迭的旗帜,更是预示着曾经的亚洲第一个民主共和国,将经历政权更替的革命阵痛。这阵痛,有无数国共将士的鲜血,有千万黎民的流离失所,有数百万人的妻离子散,生死诀别……

对于暂居上海的阎锡山而言,太原城破前夕,给留守太原的五人小组(梁敦厚、孙楚、王靖国、赵世铃、吴绍之)发电报,可与解放军谈判政治,实现太原政权交接,避免兵燹龙城军民。最终,阎锡山收到了阎慧卿临终诀别的泣血哀电,阎锡山在上海收到绝命电报后,泪流满面,悲恸莫名。

相伴多年的堂妹终为内战所吞噬,数万追随自己的晋绥将士血沃龙城,慷慨赴死的完人热血涂红东升旭日,亲手缔造的模范三晋成为新政权登顶的脚下砖,这是一种怎样惨烈的“阵痛”?

对于不乏鲜血书写的历史而言,阵痛只是湮灭在故纸堆中冰凉的一串数字;对于恰逢时代成就一方天下的阎锡山而言,阵痛则是余生难以平复的内伤。阎锡山晚年隐居阳明山时,时常边散步边自言自语:“为什么他们全死了,而我却没有死……”

贰:

1928年7月6日,蒋、冯、阎、李四路北伐军总司令在北平香山碧云寺孙中山灵前举行祭告仪式,宣布北伐成功。

蒋冯阎李,四路北伐,成就一代民国,共同恭祭国父二十一载春秋后,民国大厦已呈将倾之势。 蒋因为经济凋敝,军事失败等原因下野;桂系李宗仁身居代总统高位,幻想能与共划江而治,谋得暂时和平,最后和谈破裂,大军渡江南下;冯玉祥早已化为黑海孤魂;眼见国民政府在大军压迫下,分崩离析,总统成了烫手山芋,行政院长及一众部长也如走马灯似换个不停。 此等危局下,失去山西的阎锡山,并没有像一众党国勋贵般南渡香港南洋或远遁欧美西洋,而是挺身而出,用山西人的倔强,出任行政院长,组阁于危难之际,欲“不惜一切牺牲,不顾一切障碍,勇往直前”,撑持岌岌危局中的国民政府。

1949年6月13日,阎锡山出任行政院长暨各部会首长就职摄影纪念,此为中华民国政府在大陆的最后一届内阁。

阎锡山身为模范省的领导人,永远失去了自己的模范省;在妙高台,与即将失去中国的下野总统蒋介石,两相会晤,促膝长谈,谈及何事,无人知晓,但是从之后阎锡山的表现来看,是失一晋而心怀天下忧,频频斡旋于李白(李宗仁白崇禧)与蒋介石之间,对外,尽人事恳请美国援助,对内,以兄长之情团结中央与地方实力派系,竭尽才智力图为国民政府赢得转机的可能。

夜读明史,每每感慨最难末代臣,眼见改朝换姓,奈何棋局天定,无力回转。1949年8月,华盛顿一纸白皮书出,美国昭示天下放弃国民政府已成定局,国民政府再也无法像中日战争那样依靠持续的国际援助苦撑到战争结束。

美国国务院发表《美国与中国关系》白皮书。

1949年10月1日中华人民共和国在北京宣告建立,11月中旬,广州城破前夕,阎锡山率一众阁僚,匆匆将国府各部搬迁至西南战时陪都重庆。同时考虑周全的阎锡山,组建“战斗内阁”,将不必要在战争前线配合军事行动的单位,全部或大部迁往台北;部属中年岁大、行动不便的也随同家眷安置到台湾。

11月底,解放军进军川东,重庆门户大开,国民政府遂从重庆搬迁成都,此时眼见大势已去,回天无力的李代总统,扔下了岌岌可危的国民党及国民政府,借道香港,远遁美国。

不到半年时间,一路西迁,一路辗转,可谓是一个“大撤退”的时代,这期间,阎锡山尽心尽力,在担任行政院长的日子里,“由广州到重庆,由重庆到成都,复由成都到台湾。这一时期的军事、政治、经济与社会人心,其混乱的程度,自不待说,而每到一地,立足未稳,又行迁移的情形,正如同一个王室的流浪王子一样。” 阎锡山身居中枢,不仅事无巨细过问操心,还得以兄长之情谊,缓和蒋李之争。耗尽心血的调解,最终以李宗仁远走美国而失败。而解放军却已兵临成都,留给蒋介石和阎锡山在大陆的周旋的余地越来越小。

1949年12月,蒋介石走上前台收拾残局。阎锡山作为战斗内阁的阁揆,与蒋介石相视无语,距离溪口一晤仅过半年余,解放军已席卷大半个中国,且有分路包抄西南,断绝民国之根架势。 阎锡山曾与蒋介石商定于成都近郊与解放军做最后决战,后因刘文辉邓锡侯卢汉等川康滇军阀易帜北京而无实现可能。面对此等绝境,留给阎锡山这位末代行政院长在大陆的时光,已经开始进入倒计时。

阎锡山此时唯一繁忙的工作,就是搬家,搬运民国这个国家。一方面积极联系空军,开辟成都赴台北专线航班;另一方面亲自分配飞机票,将数百位国大代表、立法委员和部长、次长、司长等政府官长一一平安送抵台湾,同时争分夺秒将中央紧要的档案及战略物资等运至台湾。

凄风苦雨中的国民党及国民政府,从南京、广州、重庆、成都一路搬至台湾,后来国民党在台湾落地生根,凤凰涅磐,赢得全世界的尊重,从某种程度上来说,离不开昔年行政院长阎锡山居中协调,殚精竭虑的搬迁之功。

叁:

1949年12月8日,成都市郊飞机场,空旷的跑道,拥挤的人群,呼啸的北风,隐隐吹来不远处呛人的战火硝烟,阎锡山率领着“战斗内阁”的阁僚,匆匆通过舷梯登上了客机,透过舷窗向外眺望的阎锡山,久久无语。

昨日曾忆辞太原,今朝又别芙蓉城;此去东渡多彷徨,回望故园入残梦。

伴随着发动机的嘶鸣轰叫,几近超载的客机滑行片刻,摇摇晃晃地窜上了蓝天,阎锡山从舷窗俯望大片河山,心中无限悲怆,别离大陆之际,阎锡山已不是昔日模范省的领导人,更不是末世内阁的首脑长官,他只是一个六十七岁的普通山西老者,此生再难返乡的他,贪婪地俯瞰眼底山河,把它们刻在脑海。

六十六年后,我坐着飞机,俯瞰眼底一湾海峡的时候,怀揣的,是对台湾宝岛的好奇神秘。

民国三十八年,年近七旬的阎锡山,坐于机内,外表刚强如故,难掩内心凄凉彷徨,此去台湾,不知道党国还能生存多久,内阁是否继续流亡,流亡又有何处可去?等待自己的将会是什么晚年?

辛亥革命的宠儿,和平建设的军阀,无数晋绥儿女生死追随的领袖,从此却要与故土同胞天海相隔,流落台湾。

阎锡山在撤离大陆前夕,留下了一段对山西同胞的讲话:

山西全体同胞们:我这一回没有赶上回到太原,同我的文武干部及全体军民共同奋斗、共同牺牲,我很惭愧。我心上也很不安。现在,我天天想到这里,心上还非常难受。但我在一天,一定一刻不会忘了你们……

句句五台音,字字思乡情。

两天后,国民政府保密局获悉部分将领密谋扣留蒋介石,献礼解放军。得知此信的蒋介石、蒋经国父子,“10日……午餐后起行,到凤凰山上机,下午二时起飞,六时三十分到达台北。”(蒋经国日记)

从蒋介石父子登机的那一时刻起,中华民国,在大陆匆促落下了帷幕。

举国共弃之阎锡山,注脚了一个时代的终结(感谢网友明珠提供)。

当时的台湾,犹如惊涛骇浪中的一叶孤舟,处于严重的危机与混乱之中。蒋介石处于“下野”状态,“代总统”李宗仁滞留美国不归,阎锡山成了中华民国唯一合法的领导者。

属于地方派系的阎锡山,刚来台湾的时候,非常狼狈,失去了自己的地盘,在台北这个城市连个落脚点都无法确定,从台北宾馆到航空公司家属院,一时居无定所,不断换着栖身的地点。

国民党在大陆军事完全失败后,搬迁至台湾的国民政府不得不面对一个台湾到底能守多久的困境。美国国务院与中央情报局在研究台湾的现状与前途时,曾断言:在美国不出兵的情况下,台湾将在1950年陷落。时局之艰,可想而知。

1950 年3月1日,蒋介石复行视事,恢复总统职权,作为李宗仁代总统时代的行政院将被新政府所取代,识时务的阎锡山,辞去了在李宗仁主政时期担任行政院长与国防部长的职位,遗缺移交给蒋介石嫡系陈诚。

美国《life》杂志的记者捕捉到这位“前行政院长”至介寿馆(今总统府,当时行政院在此处办公)交接权柄的画面。

至此,这位经历满清统治、辛亥革命、北洋军阀、民国政府的四朝元老,彻底淡出了军政舞台,属于他和晋绥军的大时代悄然落幕。

跨越大江大海的阎锡山,留给后人的,唯有孤独寂寥的背影。

于我而言,探寻阎锡山台湾十年的历程,才刚开始。

肆:

离开总统府,觅访阎锡山台湾十年的第一站,是太原五百完人招魂冢。

一家四口打车至台北圆山大饭店,离入口处不远,沿一处小山坡拾级而上,穿过于右任所题“天地正气”牌坊与两旁高耸松柏,眼前兀然闪现一栋孤零零的中式宫殿建筑,这便是太原五百完人招魂冢的灵堂。

国民政府迁徙来台后,阎锡山担任行政院长期间,政务冗杂之余,念念不忘血流成河的山西大地,亡于太原的家人同胞,那些至死追随他的晋绥儿女,最终伴随着烈火中焚毁的烘炉台,化为缕缕青烟。每每思于此,阎锡山就会和身边秘书侍卫长吁短叹,老泪纵横。

恰逢立法院委员吴延环等三十六人临时提议,拟请行政院择定适当地点,为太原城破之日慷慨成仁的诸位党国干部建立“太原五百完人成仁招魂冢”,以发扬民族精神,为万代子孙树立完人模范。随即行政院拨款在台北圆山修建了“太原五百完人成仁招魂冢”以资纪念。

太原五百完人招魂冢,选择日占时期的圆山神社旧址建设,1950年11月衣冠冢暨纪念堂完工落成,当时蒋介石已登台视事,亲率各院院长,及包括政府资政阎锡山在内的一众阁臣前往祭拜,以后每年太原失守之日也都在此举行盛大的祭奠仪式。 对于退守台湾蒋家王朝,五百完人的故事,是需要大树特树的典型。但是在阎锡山而言,最为难忘是乡情。 治理山西三十八年,阎锡山一直以模范省的成就引以为傲。而其治下的三晋儿女,却在改天换地的大时代中,被迫选择分裂和站队。那些选择追随老省长阎锡山的山西同胞,在政权更迭的时代里,流了太多太多的鲜血,“先我而死”的五百完人,是阎锡山心中锥心刺血的痛。

据秘书原馥庭回忆:阎先生初至台湾,有一次睡醒后哭了,抚胸半晌后对秘书说,想到了太原城里浴火共焚的文武干部,想起那些朝夕相处的故旧部属,让人心痛,你(原馥庭)去写个祭文,我要亲自祭一祭太原他们……

长长的五百完人名单,名单背后的惨烈,慷慨赴死的唏嘘。

太原五百完人招魂冢落成之后,阎锡山只来祭拜过一次,对于阎锡山而言,这里蕴含了太多沉痛与复杂的回忆,每一行人名都是昔日追随自己的鲜活生命,有喜怒哀乐的灵魂个体,如今就这么刻在冰冷的石壁上,一列列望过去,是沉痛、是虐心、是愧疚,是自责。

太原城破之时,这些人因阎锡山而走上了不归之路,此时阎锡山又为亲挽一曲镇魂歌,来祭奠安慰他们的在天亡灵。

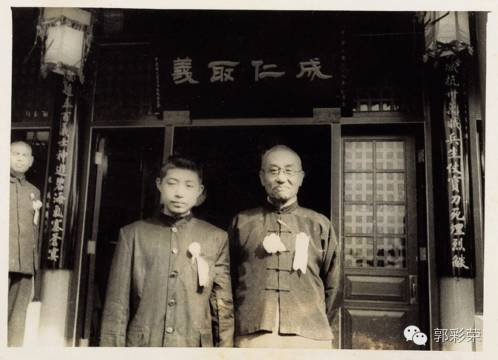

1950年4月24日台北圆山太原五百完人成人纪念冢落成,卸任行政院长的阎锡山与山西省代理主席梁敦厚之子梁安仁(时年十五岁)合影。

阎锡山退隐阳明山时,坚持用一己之力养活跟他来台湾的山西部旧,又何尝没有对昔日三晋儿女愧疚的情愫在里面?阎锡山的儿子阎志惠曾专程携妻带子来台北看望老父,见阎锡山避世之地环境艰苦,随扈人员庞杂,建议将庞大的随扈队伍遣散部分,减少开支。阎锡山闻听勃然大怒,与儿子吵翻,儿子愤懑之下带着妻小离开种能洞,这也是阎志惠一家四口与年迈父亲最后的离别。

伍:

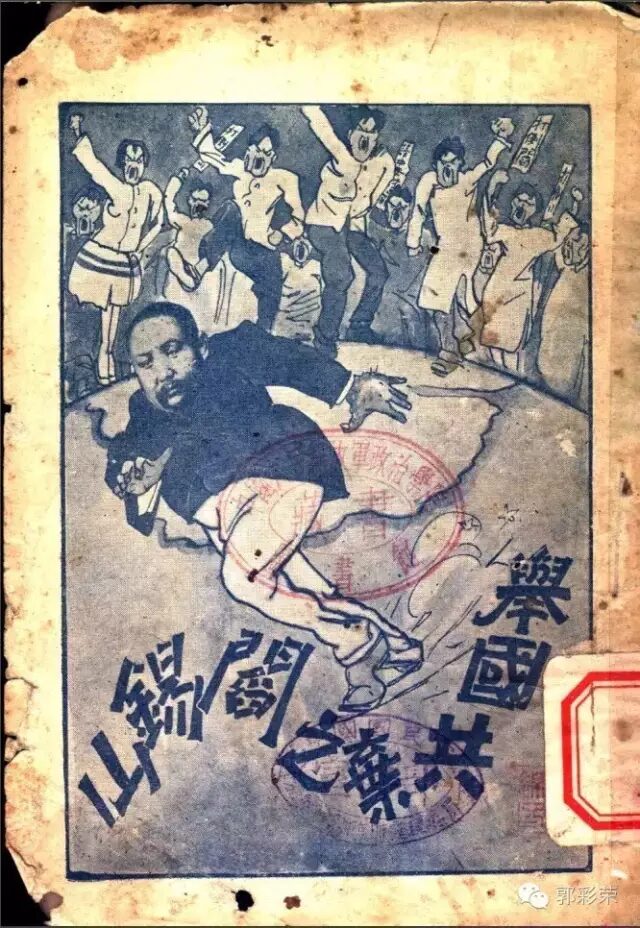

经历蒋经国先生开放党报禁,两党更替,沧海桑田,昔日用以宣教的革命景点如今已是蔓草连天,路旁的告示牌写的很客观,太原五百完人的故事虽不尽数符合史实,但是作为台湾在国共内战的历史背景下所发生的创造烈士的行为,见证海峡两岸现代史以及“历史教育”之变迁。

沿台阶而上,拱堂门楣上的冢匾还保留着蒋经国先生的一幅字,慢步经过牌坊、石阶、石碑、供堂、祭坛一体的“太原五百完人招魂冢”,想起两千多年前的田横五百士,司马迁评价“田横之高节,宾客幕义而从横死,岂非至贤!” 古往今来,从田横到梁敦厚,虽人数非五百之整数,但殉城的决绝,1949,两党逐鹿,江山易手间的惨烈令人唏嘘。

祭坛前的石凳上,几位老人在闲坐,见我上前拍摄祭坛招魂碑,纷纷起身,方便我驻足拍摄,我觉得惊扰他们不好意思,拍摄过后连连致歉,听出了我的大陆口音,一位阿伯问我从哪来的,我说来自内蒙古,对方对于内蒙古有些茫然,我又说民国时期叫绥远,晋绥军的绥远,来看看太原五百完人招魂冢。旁边较年轻的大叔说他们几个都是杨家太极拳的学员,这家太极拳的老教练就是当年阎锡山部下,晋绥军出身。

聊起晋绥军,五百完人,阎锡山,大家有了共同话题,四位老人有本地人,也有外省的眷村二代,他们无论来自何方,儿时所学的课本里都有关于五百完人的故事,这种洗脑般的仇恨教育直到后来台湾两党轮替时才逐渐废止,但是五百完人和太原,却在他们的脑海中留下了深刻的印象,这种印象甚至远远超过对阎锡山的印象,四位老人都知道大陆有太原这样一个城市,但是问及阎锡山,只有一位老伯用不确定的语气问是不是当过行政院长?

他们用软侬细语问我大陆发展的情况,太原是个怎样的城市。我回答她们我知道的现状,腔调虽异,但两岸同胞彼此关心之情却让我们亲近。 我问台湾同胞,经历大半生风雨沧桑,回头怎么看小时候被灌输的五百完人,有一位老伯笑了笑,说“我是外省人,虽不知道五百完人孰真孰假,但是父母给我讲过民国三十八年逃难来台的经历,我一辈子也忘不了……”

我默然无语,胜利者书写的历史里,大篇大篇都是对胜利者的歌颂,却忽略了辗转来台的同胞们,数百万人的悲苦情愫。

有位阿姨心直口快,直言她们在此练拳多时,很少见有大陆同胞来此探访,问我们来这里,会不会回去有危险,我问有什么危险,她用手指头比划了枪的动作,同时童心未泯的她嘴里发出了“砰砰砰”声,我和妻子相视而笑,告诉阿姨,那个时代已经远去,中国政府开放自由行,而不是她臆想中的那样恐怖。

对于大陆和台湾的普通民众而言,需要更多超越意识形态的沟通与了解。

海峡对岸,早已将五百完人的故事请出了课本,没有永远的战争,战争结束,脱下军装,相互拥抱,老乡对老乡,两眼泪汪汪。

对昨日仇恨百般咀嚼的时代了断和终结,才能来探究充满活力的新时代。

本文作者与台湾同胞偶遇在五百完人冢,相谈甚欢,合影留念。

陆:

离开太原五百完人冢,驱车驶向不远处的忠烈祠,缓缓步入祠内,在戡乱一档的烈士名录中,见到了与阎锡山手足情深的“五妹子”阎慧卿,以及接替阎锡山职位善后的梁敦厚之牌位,拍摄灵位为大不敬,只留存下了阎慧卿的照片,以及梁敦厚的半身雕像。

轻轻抚摸雕像棱角,追忆他们于乱世中慷慨成仁的决绝。

每人都是沧海一粟,奈何卷入时代洪流,便是身不由己的取舍和命运。

英雄耶?迂腐耶?非我辈所能评价,时代造就英雄,功过任人评说。

太原五百完人冢也好,忠烈祠也罢,只能用来缅怀有名有姓的成仁代表,以及最后或降或亡的一众晋绥将领,却无法记录与太原共存亡的十万晋绥党政军民。而大陆的英雄纪念碑,更是无法一一记录攻城数月前仆后继的解放军子弟和支前百姓。

秉承各自主义,彼此激烈对抗,战火纷飞的时局,演绎了朝代更迭的暴力与纷乱。 亡于战火的,有太多无名者;撕心裂肺的,有太多无名者的母亲;孤独守望的,有太多无名者的妻子。

太原失守后,章士钊和邵力子有一份写给代总统李宗仁的信里写到:太原城破之日,尸与沟平,屋无完瓦。而参加过太原攻城的解放军老兵,回忆解放太原后,街巷内双方官兵的尸体层层叠叠在一起,成车成车的往城外运送尸体掩埋, 围绕着一座城市的敌对双方,驱动着几十万官兵在这里战斗。

1949.4.24日,太原战役结束,图为从太原绥靖公署内被俘的晋绥军官兵,标三角为太原绥靖公署副主任,五人小组成员之一孙楚;标圆圈者为太原守备司令,五人小组成员之一王靖国。

太原战役先后持续了六个多月,近十万人被无情的卷入残酷搏杀,其惨烈程度,要远远超过同时期的渡江战役,成为国共内战期间,历时最长、参战人员最多、战斗最激烈、伤亡最惨重的城市攻坚战。

那一具具横卧疆场的官兵尸骨,无论国军或是解放军,都是十多岁,二十多岁,三十多岁的年轻人,多好的年华啊,就这样残酷地被时代所收割;温暖的生命个体,转瞬成为镌刻在内战史上的凄冷数字。

圣经上说:生命的年日如草一样。他发旺如野地的花,经风一吹,便归为无有。上帝眷爱众人,难道独独在民国三十八年的太原城阙,闭上了仁爱的双眼?

缓缓步出忠烈祠,心头起伏良久。

在忠烈祠,我看到了国共内战的惨烈,政权更迭的鲜血,战火硝烟的创痛。

自晚清鸦片战争以来,国人没有战争的年头,只不过区区数十年,和平不易,然而,打开互联网,国内的某些言论动辄拿钓鱼岛、中国南海挑动国人神经,叫嚣中外必有一战,甚至丧心病狂地鼓吹战争。我不禁陷入深深的悲哀,在这些人的眼里,妻母的眼泪,孩子的鲜血,都敌不过宣传鼓吹背后的爱国大义。 下一站,我们将去往阳明山,阳明山号称台北后花园,这里既有名流显贵的私家宅邸,也有南渡北人的故居青冢,而阎锡山最后十年的隐居之所和长眠之处,便在这里。常年与阎先生故居青冢做伴的,还有一名垂垂老矣的贴身随扈——张日明。

未完待续