子曰:使于四方 不辱君命

2016年平安夜,甘肃老家传来了二爸离世的消息。

二爸姓张名讳永强,按家谱各房排下来他是十爸,我的父亲排行十二,也是老幺。

二爸年长父亲较多,在父亲的求学路上一向照顾有加,手足情深亲密无间。每次回甘肃老家,二爸家是必须要去的地方。

2015年夏天,一家四口自驾游,路过靖远黄湾(现在隶属于白银市平川区水泉镇),年事已高的二爸,对于来访的宾客已经分辨不清,但还能抓着我的手问我父亲近况。

翌日清晨,看见二爸站在院里自己洗脸刷牙,身体看上去并无大碍。临分别前夕,我与二爸二妈在庭院内合影。孰料,这张合影却成为了绝版。

前排为二爸二妈,后排左为二爸家老幺,右为二爸家长子。

二爸驾鹤西游的短信发至我的手机上时,我正在大儿子身边忙于他的期末复习,短信读毕,良久无语。

尽管在老家,八十多岁老人的离世,算是“喜丧”,但是念及亲人阴阳两隔,总是心头难受不已。苦于无法分身,只得向黄湾的哥哥转去一笔款项,聊表哀思。

二爸的离世,对于父亲打击甚大,父亲从靖远老家为兄长送终后,电话里的语气虽然感觉不到什么变化,但是能从电话中长久的沉默感觉到寂寥萧瑟。

人近夕阳重晚情,漫漫旅途中,掩在身前,遮风挡雨的兄长已经没入土中,接下来,迎接命运终点的,唯有自己。

想及于此,我和妻子商量了下,决定带着两个孩子,一家四口回兰州,陪伴父母过年。

从呼和浩特回兰州,途径靖远黄湾,于是先回老家祭奠二爸,以往麻利的二妈明显迟钝了许多,映入眼帘的是二妈经常低头呆坐的身影。

二爸的长子在村里开了家豆腐坊,年前正是做豆腐繁忙的时候,因此回乡祭拜主要就是二爸的小儿子陪同。

尕哥平素聪慧,自学电工成才,曾因修好附近煤矿的电机而名噪一时,养着一部吊车,同时自己有一辆跑短途运输的皮卡货车,算是十里八乡的中产阶级。

到了黄湾,已近傍晚,由尕哥的儿子带着我们转一转周边的哥哥嫂嫂,我虽未出生于此,但是因为父亲的父兄皆在此处,因此年少时每年总要回来一两次,属于埋藏在记忆深处的精神家乡!

得益于附近有国道的优势,村村通工程,直接把水泥路通到了庄户门口,但是水泥路边随处可见的是各种生活垃圾。

因为黄河水的提灌工程,引起的地下水渗漏,原来清澈甘甜的山泉小溪,伴随着河道冰层两侧的,是一层层厚厚的盐碱壳,白花花一片在夕阳下,显得分外刺眼。

随行的侄子坐在副驾,给妻子指挥一家家亲戚的前行方向,随着水泥路的延伸,村里也逐渐向镇子上看齐,统一开发,百宅一面。家家相似,户户雷同。

去过几位哥嫂家,家家外表都很气派,有条件的村民盖起了二层小洋楼,外面挂起农家乐的牌子。硬件环境越来越好,可我的心理,说不清为什么,总觉得缺少了一些我记忆中珍贵的东西。

家乡的谋生方法太少。尽管坐拥黄河水,怎奈土地贫瘠,加之人多地少,人均几亩地,今年玉米不值钱,算上人工化肥农药,种的越多越亏本。

基本上家家户户都有大片的红枣树、苹果树,今年的收成不错,可惜卖不上价,一斤质量最好的干枣才只能卖几块钱,鲜枣也就是几毛钱一斤起价,就这样来收农产品的贩子仍然寥寥,哥哥们只得自己外出四方苦寻销路,而以往购买力强劲的县城和煤矿,随着经济的不景气,以前几百斤几十斤的采购客户,今年也难觅其踪影。

老家的九曲黄河,故乡的万重关山。

腊月底,我的一位哥哥,还在煤矿上没回家,他给矿上的家属区去送五十斤枣,这已经算是大客户了。

据说,村里有的人家已经伤心的将果树砍了,辛苦一年为白忙,这是农民们每逢年末最不愿意遇到的事情。

让农民们感到雪上加霜的是,以往种地不行的时候还可以去县城或者煤矿打工,前两年村子里不少小洋楼就是家里男丁去矿上打工换来的。

随着经济形势的改变,原来喧嚣的矿山都冷清了许多,农民们在农闲时节如果想要打工就要去更远的地方。

即便是这种情况,哥哥们都仍想着自己苦几年,把子女供出来,最好能去外地或省城上大学,然后争取留在城市,不要回来。

去了几家后,发现哥哥们的子女名字虽然不同,但是对待远方亲戚的态度却是如出一辙,礼貌打过招呼后,和我们基本上没有话说,在TA们而言,远方游历归来的亲戚,只不过是因为血缘而强迫拴在一起的陌生人吧?

呆在屋里,与哥嫂一起聊天,也只能聊聊收成和身体健康,没有三观的共识,即使身上流淌着相同祖先的血脉,也毫无共同语言,更遑论从未彼此接触过的晚辈们。

入夜,回到二妈家,蹲在露天茅厕中,一边拉肚子,一边望向黝黑的天际,也许天边的星座是这么多年唯一农村不变的事物了。儿时姑姑讲起的各个星星,一如既往的不停眨眼,我却明白,离开就是离开,自己已不再适应这种自小就习惯的生活环境了。

农村的冬夜,最好辨认的猎户座,三颗星一字排开。

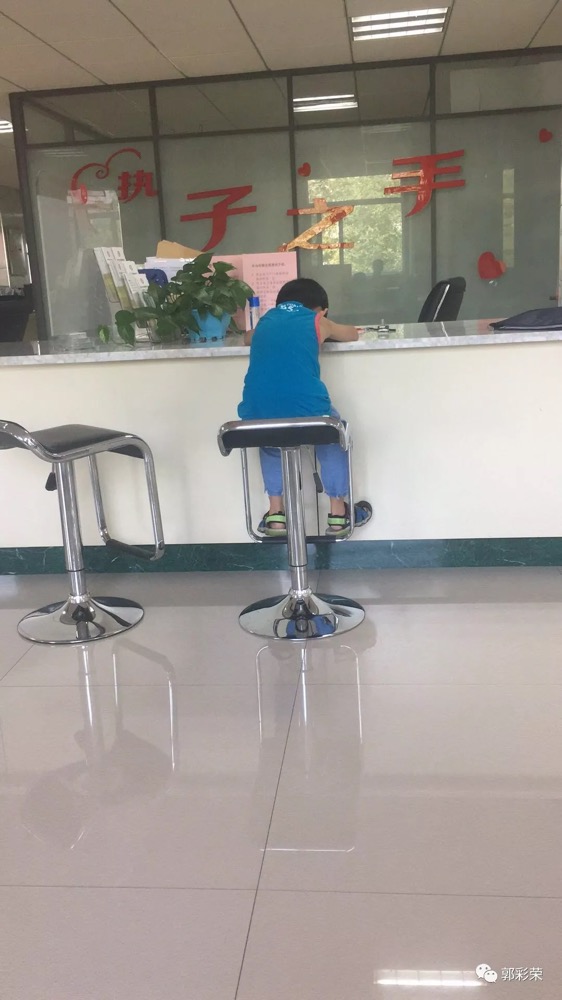

第二天早早起来,尕哥开着皮卡带着我们一家四口去上坟,上一次上坟的时候,我家小儿尚在其母腹中,身体硬朗的二爸,带着我们翻越山丘,寻根朔源,认祖归宗。

如今坟茔依旧在那里,坟头蒿草几度枯荣。曾经带着我们上坟的二爸,已化作了黄土坟冢的一部分,小儿子已经蹦蹦跳的与哥哥追逐嬉闹,在山丘的黄土便道上留下一串串脚印……

埋于山沟深处的坟墓,虽有黄河左近,但因地势险峻,难以上水,因此墓地周围植被稀疏。

三九斜日映土冢,万里黄河绕荒丘。跪于二爸的坟前,回想以往,他年,在二爸家淘气的一幕幕历历在目;回望旁边偕同跪拜的孩子们,当下于此,数年之后,复在何方。

时间流逝,老人们渐次作古,维系感情的中心崩坍,社会网络变为破碎个体。待到老一辈纷纷过世后,这老家,恐怕就再难回去了。

曾经问过父亲,百年之后打算安居何处,豁达开朗的父亲,说凡事从简,如若可能,想魂回故乡,伴母长眠。

如今,两个孩子跪在这里,待到我等百年之后,孩子们的孩子,希望比我能够走得更远,眼界更宽。

附记:

在父母家过新年,偶然翻到一本讲述满清幼童的史料,140多年前,一艘载着数十名中国儿童的船,驶向太平洋的风涛中。三万二千里之外,一个陌生的国度正等待着他们。

航程还未过半,他们已能娴熟地使用刀叉,爱上了面包和牛奶——这是他们父辈无从理解和想象的饮食习惯。

九年后,清廷将他们全部召回。没有一个人愿意回来。

中国第一批留学生在上海轮船招商总局门前合影。

以前,我不能理解这个故事,觉得那些幼童缺乏民族意识,不够热爱故国家园。

但今天,坐在电脑前,翻看着一幕幕照片,想及百年前的满清幼童,已经故去的长辈,百年后的子嗣血脉,如果,有可能,还是鼓励孩子们到更广阔的空间去搏击风浪。

二爸在,故乡在,二爸走了,我回去村里的频率日后怕是越来越少了。

看着年迈父母,日渐衰老,心里祈祷我的父母老的慢一点,再慢一点!