在天涯论坛认识的快十年的好友,跨越网络虚拟,从上海来呼和浩特看我,问及近郊有什么地方有山有水有寺庙,我想了一遍,只剩下一个答案:哈拉沁水库。

阳光明媚的上午,拉着朋友,沿着兴安路一路向北,目标直指大青山腹地的哈拉沁沟。

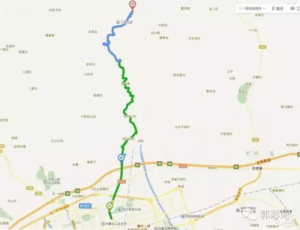

当日路线为:哈拉沁村-水泥厂采矿区-老爷庙-蓄电站下库-哈拉沁水库–尊胜寺。以下是当天的游记攻略,仅供感兴趣的朋友出行参考。

从兴安路一路向北,经过110国道的十字路口,路面开始收窄,坑坑洼洼。

从京藏高速桥下穿过,北行不久便遇到叉路口,左边是呼哈路,选择右边叉路口,继续向北。

右边岔路往北,导航上标的是红保线,开车大概10分钟就进了哈拉沁村,进村后向东拐(这一时间段十个全覆盖,村村修柏油路,可能会有绕路情况,遇到绕路就问下三峡蓄能电站的路口怎么走就可以)。

从三峡呼蓄电站这个门洞底下进去,就是一条柏油路,路旁是怪石嶙峋的峭壁,另一边就是流水潺潺的哈拉沁沟。

旧时从呼和浩特去后山,通常走两条路。西路是呼和浩特经西北的坝口子、蜈蚣坝、一直到武川可镇(可可以力更镇),后来修好了路,叫呼武公路。东路则是经哈拉沁沟,从呼市通往乌兰花(四子王旗政府所在地)、集宁。

哈拉沁沟是满清民国乃至新中国初期,人们去武川东、四子王旗,平地泉(今集宁)的必经之路。因此从明清,日伪,到民国,东西二路通往呼市的路口,都有哨所把守。其大青山南北通路的战略重要性可见一斑,此二处也成了兵家必争之地。

顺着公路往北走,总体而言,道路就是沿着水沟,左右盘旋蜿蜒,地势逐渐走高,前方的山体有的显示出白森森的颜色,在太阳光的反射下,近乎于耀眼。 昔日呼武公路没修通之前,西路又叫白道,(呼和浩特北郊的大青山,从西到东,部分山的山岩为白色)。

其实白色山岩是因为里面有兰片石的存在,因此这里原来是水泥厂,白灰厂采矿区的所在,后来因为肆意开采,造成了水土流失,筛选矿石后留下的有化学物质的污水源源不断的流向地里,平坦的马路被拉运矿石的大型汽车压得坑坑洼洼,最后该采矿区被废弃,但是对于自然生态造成的伤害,至今仍难以恢复。

往沟里走了大约5公里,经过废弃的采矿区,绕过一个山脚,眼前山势奇峰突起、峻岭逶迤、沟壑纵横、野花处处,林木葱郁,沟底泉水潺潺,蜿蜒曲折,奔流不息。好一个洞天福地,心情顿时好了许多。

进入了武川县境,往前行驶不远,柏油路被山洪落石冲断,只能从沟底便道前行,路旁不时有烧烤只收取卫生费的牌子,但愿这里不要成为垃圾场,让本来脆弱的自然环境雪上加霜。从沟底叉路口拐回柏油路,绕一个大弯,就来到此行的第一处景点——老爷庙。

老爷庙的最大标志,就是门前的一株迎客松。回家查呼和浩特史料,民国年间,此树早已存在,当时树旁是一座关帝庙,因为该路地处呼市翻越后山隘口,从口里经归绥到武川平地泉(今集宁)都需经过此,随着满清走西口的百姓越来越多,为保一路艰苦跋涉的平民安宁,为路人遮风挡雨,清朝雍正年间特意在此栽植一颗迎客松,树旁有一座关帝庙,前后三进。

数百年来,迎客松昂首挺立,神采不凡,在沟口迎接各方来客。迎客松旁的关帝庙,从满清时候落脚打尖之地,逐步变成了请财神的肉票藏匿之所(民国时候,土匪将有钱人绑架,带上大青山,打发人去通知有钱人家属掏钱赎回人质,是为“请财神”)。

经历百余年风雨沧桑,庙已坍塌,庙内关老爷的泥塑也化为泥土重归大地,只有这棵迎客松以自己独特的方式,矗立在路边的岩石上,伴着潺潺流水,迎接着过往的路人。

用山水洗车,让我们的白色小八也沾点深山的灵气。半山腰上就是复建的老爷庙。

修葺一新的庙宇坐落在半山腰,朋友远道而至,自然要亲往朝拜,孰料一行人登高至庙宇近前却发现朱门紧锁,透过锁眼观瞧,内里还未完工。转身俯瞰沟底,不禁遥想当年,古树下,山道旁,携儿带女逃荒者有之,日军铁蹄践踏者有之,土匪乱兵危害一方者有之,逃避土改的殷实人家从口里经过此地逃往塞北,末代察哈尔主席孙兰峰率领骑兵从此地仓惶退往归绥,解放后附近村落(大都雁北十三县整村整村逃荒于此,毗邻而居形成的村落)的乡老来此处“领神”,拉头活羊祭祀,祈求老天风调雨顺,五谷丰登……

有多少世事已倏然远逝,远望苍松华盖,观树如读史,又有多少值得回忆的历史沉淀发人深思。 图中绑红绳的为迎客松。

从老爷庙开车继续向北大约10公里,就来到了哈拉沁水库,哈拉沁水库准确的说,包括哈拉沁水库和呼和浩特蓄能电站两部分组成。现在水库基本修建完毕,畅行无阻。前两年修水电站的时候这里还有武警把守,即使现在,路旁也能看到武警水电支队的办公楼。

水库好理解,关于蓄能电站需要多解释两句,呼和浩特抽水蓄能电站是内蒙古电力(集团)公司投资建设(后来投资方变成三峡集团了)的区内第一座抽水蓄能电站。电站位于呼和浩特市东北部的大青山区,距市中心约20km。电站主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和输变电系统等部分组成。 蓄能电站的原理是利用白天和晚上电价差,晚上用电把水从下水库抽到上水库,白天把上水库的水放下去,利用水流落差发电。呼市蓄能电站上下水库都很壮观。上水库是在山顶挖了一个大坑,据说有60多米深,下水库是在哈拉沁水库下游一个拐弯的地方,上下打了两个坝,中间存水就成了下水库。

水库大坝,可以看到坝体上涂满了除了蒙古元素外,还有几个斗大红字:“哈拉沁水库”。

过了这个水库大坝,就可以看到碧波荡漾的水库湖面。

有道是深山高峡出平湖,湖畔相伴有名寺,就在哈拉沁沟的上游、哈拉沁水库的旁边,远远就看到了尊胜寺的四臂观音像,法相庄严,托举着抬手可够的白云,这一切坐落在湖畔的山腰间,让人顿生心旷神怡之情。

关于尊胜寺,当地人习惯称为“班定召”。沿着公路往前走,还有一处地名,叫“召滩村”,一听这个名字就能猜出这座寺庙对当地的影响有多么深远。

熟悉呼市的人都知道,呼和浩特又名召城,“七大召八小召,七十二个绵绵召”,而“班定召”,作为坐落于武川境内的一所召庙,其地位和呼市的大召一样,也是当年的七大召之一。

此召庙始建于康熙年间,最高掌印喇嘛为呼图克图,由于呼图克图具有“转世”的身份,必须要经过清朝政府的正式承认和加封,并且记载于清朝政府理藩院的册籍。当时的归化城地区大召庙都驻有呼图克图,呼图克图也是一座寺院里地位最高的喇嘛。而班第达是喇嘛的高级学位,获得这种学位的喇嘛必须是深通教义的学者,被尊为班第达的人,也必须在经义、经典方面都有特殊的造诣。因为尊胜寺有札雅班第达呼图克图,所以这座寺庙也叫“班第达召”。由此就可以看出尊胜寺当时在归化城地区众多寺庙中的地位有多么高。

颠峰时期,全寺共有八十一间禅房。后因原有廊房不够使用,又在寺院西面新建了一处大院,供僧人和香客起居,人称东西庙院。庙院西北角建有一座与正殿一般高的白塔。此后,尊胜寺又经过了多次修缮,变得更加壮观,僧侣最多时达到了三四百人,香客信徒更是纷至沓来。 满清江河日下,尊胜寺也逐渐失去了往日的风光。“近百年来,始渐凋残”,“只因丧乱屡经,饥僧四散,一方名胜,渐失旧观。”到了民国三十六年(公元1947年),尊胜寺内的喇嘛仅剩下12人,再后来就干脆没有了喇嘛。

尊胜寺真正的灾难是从上世纪五十年代的末期开始的,尊胜寺东院的建筑几乎全部损毁,而到了“文革”时期,在“横扫一切牛鬼蛇神”思想的鼓动下,尊胜寺开始被肆无忌惮地砸、拆,从此,尊胜寺一天天破败,就这样淡出了人们的视野。

山下的水库旁,有一位打渔的中年人是附近召滩村的,据他回忆,早年时间,寺庙被拆毁之后,地面上到处都有残砖断瓦,村里老人每当说起文革时拆毁的寺庙,都不无叹息,假如这座寺庙能够一直很好地保存下来的话,与呼市城内的大召寺,一南一北,相映成趣,岂不美哉。

今天看到的尊胜寺是2004年开始在原址恢复重建的,而重建资金均来自尊胜寺住持迦萨格西第四世转世灵童九眉昙空尖措活佛自筹。2007年11月7日,该寺大雄宝殿落成并举行开光大典,弘扬佛法,倡导善行,帮别人摆脱痛苦,给人们带来快乐。我们一行抵达尊胜寺的时候,寺庙西半部分尚在施工,好在山门开放,并不影响朋友一行朝拜。

尊胜寺虽然尊胜寺得以重建,饰以全镀金佛像。曾经辉煌的尊胜寺已经不复存在了。站在四臂观音尊者像下,抬头对望,眼前浮现起老爷庙旁的迎客松,因为山沟深处而幸免毁于“破四旧”,而“尊胜寺”庙门口,那棵见证了尊胜寺300多年历史的老榆树,却难逃厄运。

王朝更迭,江山易主,运动兴衰……寺庙拆又建,宝相焚又兴,云谲波诡的历史长河里,世事山河都会变迁,其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远。每个人都无法超越自己所处的时代,即是如此,不如活在当下,做每一件自己想做的事,和心爱的人,携手相伴,看每一道动人心肠的风景,善待每一位与生命中发生交集的朋友,珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛,尝尽苦楚,也无怨悔。

以下是现场美景照片,就不一一文字赘述,自己看大内蒙的蓝天白云碧水青山黄花金尊:

部分文字资料引用自内蒙古晨报,新华网,