题记:这是一篇2013三年我和青蛙写的文章,当时我的身份是找查发网站的创办人,组织了“你捐我送”的温暖行动,当时募集近3000件衣物和几百本书籍以及公仔玩具和过冬的棉被。

当时选择的捐赠地点是和林格尔县盛乐镇灯笼素村,这是一个地图上离呼市不过50公里的行政村,然而,等一趟灯笼素之行过后,才发现,公益捐助的影响,有时候,需要放在一个比较长的时间坐标内,才能看到它的意义。

正文:

2013年初的“你捐我送”公益活动,从发起到成行,2个月时间,真正发力宣传也就最后两周,期间攒下了2800多件的衣物约500本书籍和公仔玩具被子等,接收点在我家6楼,有很多赤峰老乡和志愿者参加,从楼下搬到楼上,再从楼上整理好一袋一袋的搬到楼下,一切皆顺利成行,媒体同仁也很给力,从呼市电台张总监往下,身体力行帮忙整理装车,电台借的一辆“古云中酒”全顺头车,公益车队一路无阻,过收费站也直接免费通行。

从呼和浩特出发,经过了昭君墓,一路向南,来到盛乐镇,在内蒙古师大和林校区门口,与和林司法所的刘浩所长接头,后者经常出入和林各个村落乡间调节民事纠纷,知道此地的实际情况,由他前期接洽,活动当天开着警车做向导,开始了“你捐我送”前往和林格尔县山村的行程。

关于和林,印象中,蒙牛,可口可乐,利乐,大片的园林工厂,南山公园春夏绽放的芍药,街道边林林总总的和林炖羊肉。然而,真正走下去,开车绕过那一道道沟粱的时候,才知道,同一片天空下,城市化的浪潮如同海绵,不断汲取着农村的养分,吸农村的钱,吸农村的物,把农村的青年男女全吸走,留给乡村山沟的,只有每天上演凋敝的老俩口二人台。

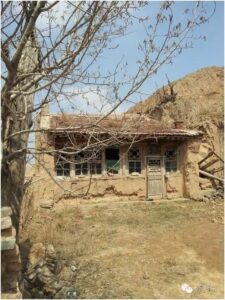

同行的刘所长兼职向导,和我们介绍和林县处于内蒙古高原与黄土高原的过度,有一多半都是丘陵山地,土地贫瘠,村里人口外流严重。而我们此行的目的地是盛乐镇灯笼素村,一个隐藏在山沟里的行政村,通往这里的山路手机地图上没有标注,下过雨的路面散落着大大小小的水坑,没有路灯,没有绿树,只有一条连接连绵山梁的盘山土路,从梁的这头,连接到天际。

所有车辆,沿着头车的车辙前行,身下不时传来碎石蹭擦底盘的咯吱声。刘所长说这几天路压过了还好走多了,要是大雪封山,整个村落就与外界失去交通的可能。

绕过一道梁,迫不及待打开车窗,呼吸一口窗外雨后的空气,扑面而来的湿润掺杂着羊粪味,让人深切地感觉到了人间烟火真实的的味道。

此地百姓,主要收入来源全靠这些羊,因此,放羊成了很多山村留守家庭的主业,一只只羊都是百姓生存的希望,再看到餐桌上的和林炖羊肉时,不妨想一想放羊的场景,对于食物,会更多一些珍惜。

放羊鞭子另一头的铲子是用来收捡羊粪用,一下子回到了熟悉的童年时代。

此处海拔较呼和浩特,高出几百米,因此前两日的雨水,在此处就变成了满山的积雪,路边随处可见白雪积冰覆盖。对于车队而言,这样的路况条件,绕梁进村无疑要倍加小心,此地的住民们,要是出山一次,挺不容易。

一路颠簸着,终于来到了和林县盛乐镇灯笼素村,一个行政村,6个自然村, 地图上显示离呼和浩特不过50公里,现实中却跋涉了两个小时。

村民们早已在此集合,集合地点就在村里唯一的商店前,没有门头,没有闪耀的LED灯,只有红色油漆刷着的几个字,褪色的字迹见证着这个村落与外界交流的斑驳历史。

村长和会计吆喝村民们排好队,然后和我简要沟通了下情况,准备开始分发衣物文具。

村长拿出一张手写的名单,村子里留守的几十户人家基本家家来人,迫不及待的眼神说明了这些衣物书籍对他们来说很重要。村民中很难看到年轻人的身影,年轻的男男女女,早已抛下土地,结伴背井离乡,将自己置身于工业化进程的滚滚洪流之中。

物资分发,一人领过,老会计就打个对勾,当场分发,这已经是我见过的物资捐赠最直接的对接方式了,饶过了所有可能克扣截留的部门,直接送到村民手中。

捧着衣服,质朴的笑容,这无疑是对衣服捐助者的最大宽慰,赠人玫瑰,尚有余香。更何况衣服乎。这衣服不仅仅是旧衣服,而是一种善缘,一种关心和希望。(打酱油的狗狗凑近围观,这些人这么开心,什么原因?过来瞅瞅,有木有适合我的好东东。)

分发公仔和孩子的衣服,很多村民抢着要孩子的衣服,确不怎么拿书,看着几箱子的书少人问津,我有点心酸。好在看着这些公仔被孩子的爷爷奶奶们领走,心头宽慰不少。

希望这些公仔能给家庭带来一些关爱,给孩子带来一些希望。

分发书籍文具等文化用品。

我劝着阿姨们把书给娃们带回家去。

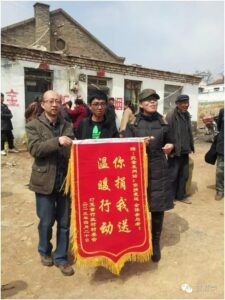

一件善事,从筹划到实施,最难能可贵的是,大家都支持,还有,这件善事由此开始,可以继续做下去,只要,你我都有向善的心。(从左到右:呼和浩特市人民广播电台张总监,志愿者代表南宫,活动发起人找查发站长郭彩荣)

从灯笼素行政村到往山沟里去的自然村,路更难走,直上直下的陡坡,胳膊肘子弯道,有辆底盘低的小车已经申请退出提前返程,要是大的箱货,能否进出都是个问题。所长问我们一行还继续前行么,我想,越是这种地方越需要这些衣服,越在乎外界对他们的关爱。

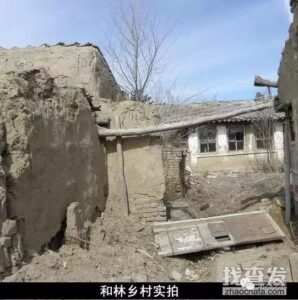

荒废的土坯房屋,杂草丛生的院落,无言诉说着社会贫富悬殊,城乡日益分化,乡村以及乡村文明都在日益衰落。

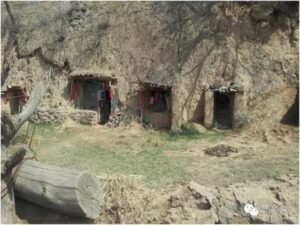

这是仅有一家住人的窑洞,洞里的老爷爷也接受了一批衣服,一个人,在这里住一天,可以自娱为农家乐。要是住一周还可以解脱为小隐隐于野,可是要是常年累月住在这没有窗户的窑洞里,怕是与泅渡在太平洋孤舟上的少年派难分伯仲。

拍了一张放柴火的窑洞,再不忍往下拍,也不欲去打搅老人家的平静生活,是啊,去了问寒问暖又能如何,两个时空的交错,注定是暂时的交汇一点,然后各自沿着自己的轨迹滑落。

站在那看了很久,觉得自己是多么的无力。安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。可我远没有这么高尚,也没有这样的抱负,自己虽然做了十来年的义工,能组织大家捐衣服,来到这里拍下镜头,但是,却丝毫不能改变什么,老人家的生活,依旧在这个窑洞里继续。当时的感觉,我是一个无力改善这里贫穷落后的人,因为我只能掏出手机,对着窑洞的院落拍下一张照片。其实我都不知道这样有什么意义,这样能够改变什么,这样是否对这位老人尊重。

拍完照,生怕老人走出来,我也不敢再看这里,走开了。

恩,一个公益人,来自民间草根,面对这一切,多么无力。

分发完爱心物资,回来的路上,大家都比较沉默,看到了山村真实的一面,再返回平川,从土路到国道,从山村到集镇,路过街镇吃饭,看到那么多形形色色的人,看到那么多的生活,真实的、温暖的、艰难的、苦涩的。

饭店的老板娘,两口子也是出身灯笼素村,努力跳出了山沟,在镇子里开起小饭馆,为了节省开支,从服务员到厨师到进货,全部两人包干。知道我们是去送衣服书籍的,餐费打折,对于我们的感激更是溢于言表。在她看来,这么多年,她那山沟的老家,竟然还有来自于民间纯草根的关怀。

衣服送往和林的共计2649件,87个编织袋,还有些兔子等娃娃,书,约500百本,未来的及详细统计,因为压在下面了,皮球3个,送给身边的人大约200件(俺们小区的保洁阿姨等)送给和林黑老夭村约100件。本次活动共征集到7辆车,两辆面包,一辆越野,三辆轿车,一辆全顺,在此感谢送衣服的朋友,感谢帮忙整理衣服的朋友,感谢出车的朋友,感谢媒体的报道。愿爱与积极伴随着2013的春天在你我心里生根发芽!

后记:三年前,我们去了灯笼素村做公益,我有个习惯,做过的事情,总喜欢记录下来,发在网上。这篇文章,引发远在青海的一位母亲的关注,她通过搜索引擎,搜索了和林灯笼素村,发现了我写的文章,随即与我联系,中间通过几次电话,对方言语激动哽咽,因为灯笼素村有过她数年的生活记忆,在这里,她生下了女儿,数年后,母亲抛下女儿返回她远在青海的故乡,经过这么多年,心中念念不忘她的女儿,她的骨肉。她委托我帮助她寻找女儿。

终于,2016年的国庆节,母女俩跨越了千山万水,隔了17年,在呼和浩特相聚,这中间的人间悲喜,远远超出了我当初去灯笼素村做公益的预估,下一篇文章,我想写这三年以来我这座桥,是怎样顾虑重重的链接到被妈妈抛弃的小女孩,是怎样豁出去今年国庆长假放弃境外游的计划,只为成全这一对母女跨越时空重聚,我想了又想,这件事值得记录,武川、和林、清水河等地那么多孩子遭遇了“娘弃娃”的命运,但可知道,“弃娃娘”的苦?这不是电影,这是实实在在的人间道。