呼和浩特东站开通,从呼和浩特火车站出发去北京之前,路过的第一站,就是白塔火车站。

因该地有一座地标——国家文物辽代白塔,故拥有机场,车站,一律都以白塔命名。

现在的白塔火车站,作为货运集散车站,早里没有旅客,也没有人们来来去去的相聚别离。

在白塔火车站东北部,黑土洼村深处的一座院落内,隐藏着一座建于民国境内的白塔火车站。

老白塔车站,经历九十余载风雨,已退出历史舞台,却见证了太多的历史,留下了太多的故事,盘踞在人们的回忆里。

1921年,京绥(北京到归绥)铁路全线合约,做为公平归绥终点站的白塔车站,也随即建成投入使用。

京绥铁路在从张家口峡谷到归绥的过程中,资金缺口甚大,因此向日本“东亚兴业会”回馈巨额,日本方面不仅出钱因此,还派出相应的铁路工程师和技术人员参与指导监督,从张家口到绥远这条铁路线,沿途的火车站均社被烙上了东洋式。

新中国青少年的归绥车站。

国共内战时的平地泉(集宁)车站

京绥线上的大同火车站。

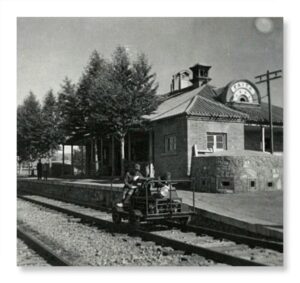

树影绰号约掩映的白塔老车站。

青砖、灰瓦,宽厚的尖顶,侧面的圆拱站名牌,站房外宽敞的回廊,支撑回廊的方木立柱……无论是历史画卷中的古老车站,还是荒草深处的车站遗存,都像是一件精美的工艺品。

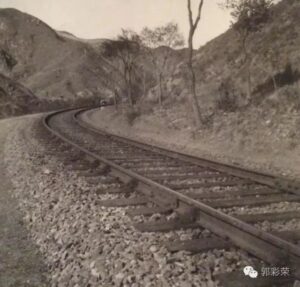

民国十年,从北京绵延曲折过来的蠢铁轨,将地处塞北的边陲草原,牢牢地与中原大地拴在了一起。

当时还是单线铁路的京绥线,随着黄埔北伐胜利,北京易名北平,京绥线也更名为平绥线。

古老的神秘游牧部落,关闭塞的山野乡村,被蒸汽机车“呜呜”的轰鸣声惊醒,从抗拒到接受,再到拥抱,逐渐融入了滚滚的时代洪流中。

京绥铁路修通之时,时值一战结束。战争经济的红利消失,北洋政府治下的华北各省,整体经济敝,因此北洋政府鼓励“口里”的平民火车奔赴“口外”旅游耕牧。

据史料记载,当时京绥铁路管理局一段时间特别规定了移民子女政策:移民本人,三等票按折扣计算;移民之母、夫妻及不满12岁之子女,一律免票。

由此,从长城内,到阴山外,再次掀起了不安的走西口剧情。

铁路的半径,改变了出行方式,也燃起了关内民众前往移民口的勇气。无数平民不再像父母那样般推车肩,步行翻杀虎口。他们只需买一张车票,就可以从张家口,一大片地方火车,绥远的平地泉、归绥、包头等处,越寻找新生计。

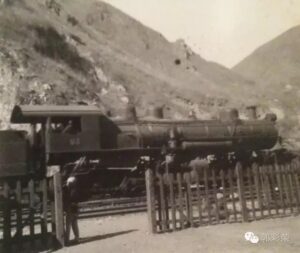

平绥路上的火车站,木栅栏,砂土堆砌的简易月台,月台入口的检票员。

牲畜口里的移民,就是通过这样的检票口,带上夫妻带子,攥着一张车票,坐进拥挤的队列,告别故土,驶向未知的前线,有些人在有生之年再未回过家乡。

平绥路的兴起,杀虎口的没落,其背后所演绎的,是科技的进步,时代的更迭。

二:

无数移民的涌入,给白塔车站以及周边的村庄带来了巨大的变革与冲击,新移民带来了劳动力,带来了资源,更带来了萌芽生机。

每逢有火车站白塔车站,狭窄的月台上便挤满了人,小贩的高声叫卖与最初黑火车头在一起的鸣笛声混在一起,车头震颤以及哧哧喷出的白色蒸汽使得月台上聚散分离的形状模糊起来,烟草袅袅中随处可见攥着车票,载着大包小包的旅客上下车厢,这是白塔火车站每天都要上演的场景,而白塔车站,毗邻着旅程的起点或终点,深入印刻那一代旅客的回忆中。

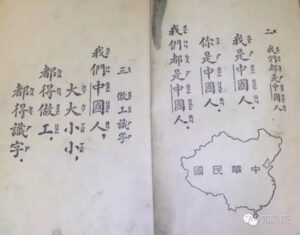

白塔车站在繁荣的同时,无数的资讯和激荡的理念也随着奔驰的火车站形成了白塔附近的大小村落经济,腾家营,保合少,塔利……周边的村落纷纷开启民智、发展教育、传阅随火车及至的报纸和刊物,一批批当地在接受先进知识教育的同时,也埋下了当今前沿革命的种子。

民国时代的小学课本。都得做工,都得识字。

腾家营村,与白塔车站毗邻而居。村东头有一座龙王庙,民国境内改为“归绥私立名言中心小学”,这里走出了如刘洪雄的抗日烈士,也走出了如杨植霖的老一辈革命家,也孕育了西域边陲外侮的民族英雄赵汉奇(关于赵汉奇的故事可以理解旧作《英雄,折归戟绥》)。

傅作义的晋绥军主力,早在日军进攻山西时,赴山西协助阎锡山布防,面临北中南三路进攻大军,绥远只能由征召不久的国民兵并主动请缨抗日的东北挺进军驻守。

当时的白塔驻地,成为挺进军统帅马占山将军的指挥所,北起武川,南至大黑河,马占山率领国民兵以及挺进军布阵了,如此以白塔驻地为中轴核心的抵御防线。

在车站宿舍临时改建指挥部里,数盏油灯彻夜不熄,马将军殚精疲力尽,调动自己手头仅存的几支部队,南抵北挡侵略者的铁蹄兵锋,为同志的绥远政府争取西撤的时间。

白塔车站旁的职工宿舍旧址,多次改建后,今已荒废,垃圾遍地。

当蒙古军李守信的骑兵铁蹄踏过白塔车站的月台时,马将军所部已创伤最后一趟西撤的列车开往包头,创伤日军的,是满地拆除毁坏废弃的枕木铁轨,还有一片狼爱德华的白塔车站。

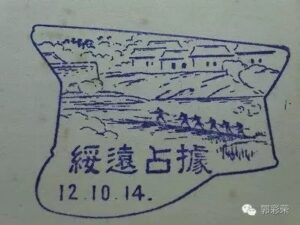

1937年10月14日,归绥,陷落。

昭和12年10月14日,日军为了纪念绥远的邮迭代。

日本人接手白塔车站后,在车站后建立了一处兵营,让伤残的军曹训练附近其他青壮组成的“民防团”,民团轮流沿铁路巡逻,铁路交通安全。

同时,对于饱受战火硝烟的白塔车站,日本工程师也进行了部分改建:黛青色的砖墙,刷着绿漆的木格门窗,低矮的屋檐向外延出半米,每隔两米,由一根同样漆着绿色的方木支撑,在站房外围形成一个安静的回廊。

来自东瀛的侵略者,拥有贪婪的心性,也拥有先进的技艺。

他们将白塔车站设计成精美的工艺品,也会让国人耻辱的膏药旗插在白塔车站旁的军营上。

几十年了,黛青色的砖墙,绿漆门窗,都在岁月中逐渐被分割。屋檐边的青瓦也残缺不全,但车站依然重建,历经多次的拆迁改造,车站的主体,主要信号房、水房等,依然顽强挺立。

在曾经呼铁局房建段工作过的“罗琦大哥”回忆中,八十年代初,他跟着师傅,对呼市东边的几座日本继承下的车站进行修整维护的时候,又改造日本人遗存的房屋结构是最吃力不讨好的事情,抡圆了大锤砸下去,结果钢马上拆开,的山墙,通常只有一道浅浅的凿痕。

无论是敦厚的木地板,精巧的墙壁烟囱,还是青砖一层镶砌的山墙,每拆一处时,罗琦的师傅总是连拆连感慨:这房子盖得,有几十年没见到这种好手艺了,拆了真是可惜……

或许,这种将手艺发挥到极致的“匠人”精神,就是支撑日本民族自强自立的重要原因。虽在战争中惨败,国土核爆浩劫,依然快步直追,重新屹立于强国之林。

眼前的车站,想及一衣带水的脸强邻,除了怨恨,我们也应该反思,伟大和民族,确实有值得我们动容,我们深思的东西。

战争,外敌中国,被战争摧毁殆尽的神州大地,还没有恢复几缕民族元气,随后又陷入国共两党争天下的战乱中,国民党的极度腐败,日渐丧失的民心,逐渐走向可危的经济,使得胜利天平逐渐偏向共产党。

三大战役结束,民国大势已去。摆在绥远国民党地方面前只有两个选择:要么抱定旧主对抗到底,要么改弦易辙走北平起义的道路。

在两个选择之间,对绥远政府而言,是对峙,是冲突,是谈判,是让步。

这一切,白塔车站,都默默地纪念了。

民国三十八年正月初一,白塔车站,姚喆所率的共军晋绥八纵与刘万春的国军三十一军在这座小车站爆发冲突,这是平津战役的最后一战,也是白塔车站遭遇纷繁战火的最后一次。

此时战况空前激烈,车站周边棚户区的部队纷纷躲进北面的山里,看着山下白塔车站的无数炮弹纷飞,不时有枕木碎石周围着着无数的硝烟腾空,散落了无数巨大的弹坑黑洞。

共军以短促冲突这种方式,向绥远施加压力,敦促其走和平谈判的道路。战斗持续到太阳下山,共军将白塔车站东侧的铁路尽数拆除毁坏后,主动退出土耳其里,停止了军事行动。

战场重归宁静,偶有尚未燃尽的废墟,发出“噼啪”的响声。忽明忽暗的火光,映衬着衬着伤痕累累的孤寂车站。

冲突过后,双方重新坐到谈判桌前,在最后的协议签署之前,双方定下临时的停火线。以白塔车站东侧的古力半乌素为界,西侧为国统区,东侧为解放区。

从民国三十八年正月初一到民国三十八年九月十九日,在绥远大地上就出现了一块土地两种旗帜的景观:白塔中央电视台飘扬的是青天白日旗,插队一边是猎猎红旗。在两面旗帜中间,是三十余里的非军事旗帜。

其间铁路交通时断时续,但白塔车站上的青天白日旗,仍召唤着引人注目的国民党军官士兵眷属,以及一些念念旧主疑虑新意图的民国故人,从山西、察哈尔、、北平等地轮转至司令部,冒着被土匪打劫的风险,穿越风景,解放区来到国统区。

对于向往新政权的人来说,眼见共产党取代国民党只是时间问题,安守当地即可;对于那些不忘民国的人最终而言,通往白塔车站的路再风险重重也值得冒险尝试——尽管有很多人因为这样的原因无法避免。

曼哈顿因权力真空,而沦为土匪豪强劫财夺命的乐园,洒落着无数冒险穿越者的辛酸血泪。

本来位于国统区大国的白塔车站,经历了村落变成集镇的辉煌,听闻了我们在侵略者铁蹄下的呻吟,在这个国共交替的时代,成为了国共对峙的最前线。

当年的国军眷属,如今的耄耋老人,身处海峡的哪一边,在脑海里,大都记得白塔车站的山墙和军营影壁上,涂刷着孙中山的三民遗训,还有大字标语“养天地正气法古今完人”。

对于经历千险万难,战略车站的人们来说,听到军营里的军号声,旗杆上看到熟悉的旗帜,想及一路九死一生,往事的溃遇,顿时泪坎泪横流。

这些观看回来的投故者,在白塔车站,经过国军士兵检查后,便进入了国统区。但未等他们在归绥城里缓了一口气,这传来的消息是西安解放,兰州解放,孤立的绥远何去何从,让陷入困归绥包头的人,心又高悬起。

作家前两年曾采访过一位老养路工,他在1949年的时候,还是一个半大后生,天天跟着师傅后面看护铁路。据老人回忆,当年的九月份,他和师傅曾在白塔车站见到傅作义的专职驻地,傅总指挥(老一辈人还是习惯称呼傅作义起义的官职)和醒之前大官还专门下车,检阅了车站驻地的部队。

当时,围困在驻站的决议论纷纷:有人说总司令是后勤老部下投降的,也有人说是总司令后勤部队的兄弟们西撤宁夏新疆的……有的下级军官指挥老长官亲临,分外保险箱,憋足了劲大声招呼他们这些养路工,上铁道扒开专火车站尾后的枕木铁轨,不让专列回北平;也有的军官宿舍住着那些激动的军官,没有上峰的指示,不得踏上自行动,弄得养路工和他的师傅,无所适从……

这,虽是一个普通工人的口述回忆,却宛如一滴水,引发了那个时代不为人知的死亡,引发了不同的人心中,对未来的评级异期盼。

是留下拥戴新目标吗?

还是耗费巨额代价压缩了一张飞机票,远望风雨飘摇的国统区?

不同的人,做出不同的选择,然后,收获了不同的命运。

在台北采访时,与尚健在阎锡山最后的守墓人张日明一脸平静,从大同突围到绥远,丛白塔车站进入国统区,再转进包头飞机场临危受命成为阎锡山卫士的过往,言语的波澜不惊,言语背后的步步惊心。

相关链接《文山沱水家国梦,大江大海百年身》

丛张日明,到梁敦厚的后人,多少国民后人的命运,在白塔车站这里,发生了改变。

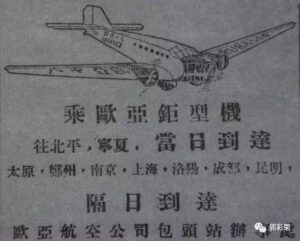

民国时,包头欧亚税务局的宣传广告。

新中国建立,随着快速发展,工业建设项目增多,铁路西不断延缓,覆盖的地区日渐辽阔,京包线的经济运输压力日趋繁重,因此改造京包线,搭建复线的构想便提上了高层,中间经历了多次运动冲击,工程时断时续。

1949年后的白塔车站旧影。

到了文革结束的第二年,随着大包复线(大同到包头段)复工改造,铁路线在白塔村附近进行了更大的地震,白塔车站远离铁路线,遂从铁路车站逐步沦为培训学校,物资库房,最终荒废,湮没在约的院落中。与蔓草为伍,与犬吠相伴。

爬在院墙上拍车站院内,引来人群流浪狗狂吠。

从改线失宠,到废弃荒野,对于经历年风雨沧桑的白塔车站来说,利焉?

也许我们应该庆幸,去年的改线,使白塔车站远离了尘世,也,为我们保留了一座原汁原味的民国老车站,直到今天。

我来探访的时候,院门铁将军紧锁,询问周围的脉络,说看护此院落的邓师傅正巧进城了,无缘踏入院内,亲手触摸那一阵带着咳嗽的历史,甚为遗憾。

通过铁门塔,望向历经沧桑的白塔车站,仿佛望向另一个世纪。

从塔中伸进手机,留下车站冬日斜映的影像。

这座经历了近百年风雨的民国老车站,见证了从绥远到内蒙古的改变,从民国到新中国的更迭,也许,在不远的未来,还会目睹一群穿着中山装旗袍的俊男,在这里,拍摄一幕幕关于民国,关于绥远的往事回忆。

白塔火车站旧址大事记:

2011年3月1日,被呼和浩特文物事业管理处命名为“呼和浩特不可移动文物”

2012年4月18日,被呼和浩特市人民政府确定为呼和浩特重点文物保护单位。

2014年9月24日,被内蒙古自治区人民政府确定为内蒙古自治区重点文物保护单位。

2019年10月16日被正式列入第八批全国重点文物保护单位名录

感谢:眼泪带你吃呼市,为本文提供部分白塔车站旧址照片。

有关远往事的旧文: